めう人間

めう人間

日本で個人が「学士」を手に入れるには「大学」もしくは「学位授与機構」のどちらかに認定してもらう必要があります。

これは学校教育法という日本の法律で決まっています。逆に言えば「大学」か「学位授与機構」以外はどうあがいても学士を出すことができません。

「大学」は皆さんご存知ですよね。

でも「学位授与機構」はあまりにもマイナーすぎる。

今回は後者の「学位授与機構」につき解説をします。

もくじ

学位授与機構とは?

非常残酷人間

非常残酷人間

もちろん天よりの宝札のごとく学士をばらまくのではない。きちんと大卒学士と同程度の学力を担保するべく、「累計124単位の学習」と、「小論文試験(卒論の口頭試問みたいなもの)」をくぐり抜ける必要があるぞ。

この制度(機構)の理念としては、複数の大学で学ぶスタイルの一般化とか同じ大学のみで4年間学ぶことをスタンダードとする風潮に一石を投じる的なところがあるようです。

「新しい学士への途」の3ページの要約ですが、

しかし特定の大学を「卒業」してはいないので、A大学・B大学・C大学・D大学いずれの大学も学位を授与することはできません。 いくら一つの大学を「卒業」する者と同等以上の学修を修めたとしても、です。 ・・・これっておかしくない? (要約)

学位授与機構</p>

<p>「新しい学士への途」

学位授与機構</p>

<p>「新しい学士への途」

体型的に単位を履修・習得し、大学卒業者と同等以上の学力が保証されるなら、

その者にも学士の学位が与えられていい!いや、むしろ与えられないのはおかしい…!!

(要約)

ということです。

学びの多様化。レールから外れた経歴の人に対して優しい機構。

では以下で機構についてさらに詳細につき解説しようか。

学位授与機構の仕組み(どうすれば学士を得られるのか)

非常残酷人間

非常残酷人間

大きく分けて

- 大学に4年間在学する

- 124単位以上の取得

- 学修成果を提出し、小論文試験に合格

の3つであると言えます。それぞれにつき解説していきます。

大学に4年間在学する

専門学校でも短期大学でも可。中退しても可。

とにかく累計で4年間、大学またはそれに準ずる教育機関に在籍している必要がある。

124単位を取得する

大学中退者の場合、今まで大学で取得してきた単位に加え、どこかの大学で科目等履修生になるなり、入り直すなりで取得した単位合わせて124単位を得る必要があります。

ただしやみくもに124単位を取ればいいというわけでは無い。

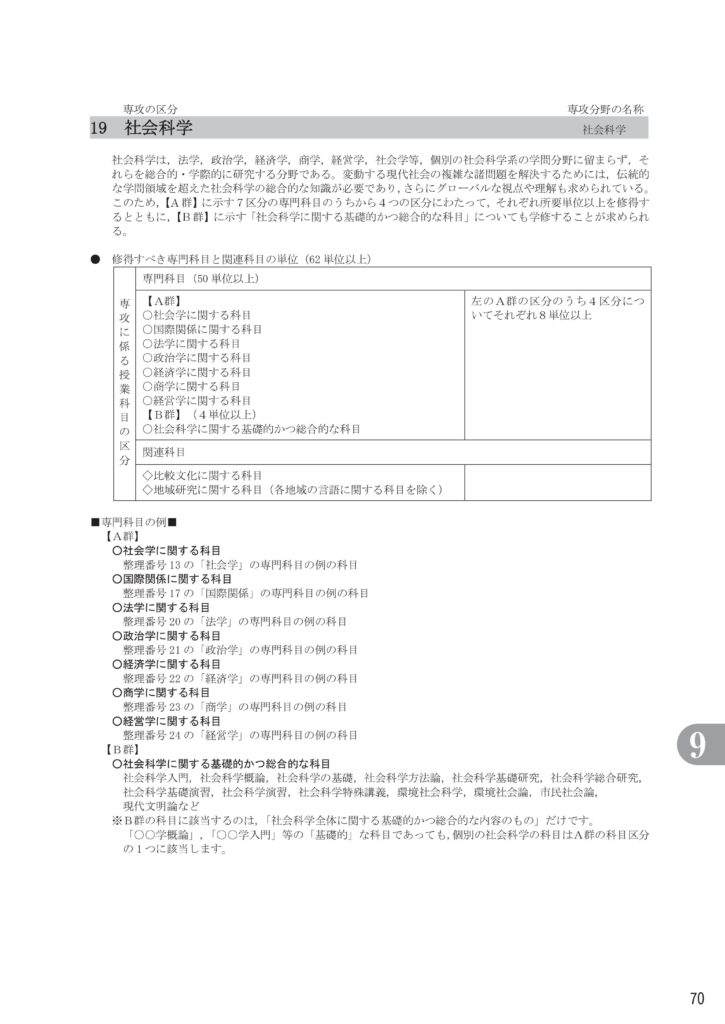

学士の要件を満たす

学士ごとに単位についての要件があります。

それを満たしながら124単位を取得することで、初めて学士への道が開けます。

もちろんそれは学士によって多岐にわたりますが、

僕が取得を目指している社会科学の学士ならこんな感じです。(口で説明するべきではないと考え「新しい学士への途」から画像を引っ張ってきました)

参考 新しい学士への途、申請書類等独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構

こんな感じで条件を満たしながら単位を取得する必要があります。

その他

他にも細かい条件はあります。外国語を1単位は含むとか。他にもあったかもしれませんがとりあえず省略。

学修成果の試験

124単位取れば学士をくれるのかというとそうではありません。

「学修成果」という事実上の卒論を提出し、

その後東京にある学位授与機構で「小論文試験」を受け、合格する必要があります。

ちなみにこの「学修成果」は5部印刷・提出し、参考文献も含めて相当読み込まれ、

その上で、「小論文試験」ではそれに関する試験が出題されるようです。

ちなみに音楽科とかだと演奏したりしてもOKみたいですがこれもここでは省略します。

学士の種類

非常残酷人間

非常残酷人間

学位授与機構で取得できる学士の種類は豊富。

- 学士(文学)

- 学士(教育学)

- 学士(神学)

- 学士(社会学)

- 学士(教養)

- 学士(学芸)

- 学士(社会科学)

- 学士(法学)

- 学士(政治学)

- 学士(経済学)

- 学士(商学)

- 学士(経営学)

- 学士(理学)

- 学士(薬学)

- 学士(薬科学)

- 学士(看護学)

- 学士(保健衛生学)

- 学士(針灸学)

- 学士(口腔保健学)

- 学士(柔道整復学)

- 学士(栄養学)

- 学士(工学)

- 学士(商船学)

- 学士(農学)

- 学士(水産学)

- 学士(家政学)

- 学士(芸術学)

- 学士(体育学)

- 学士(芸術工学)

の

29種類の学士があります。(打ち込むの疲れたァ!)

私の場合

非常残酷人間

非常残酷人間

「社会科学」学士を目指す

ちなみに私が目指すのは学士(社会科学)にします。

当初は出身は経営ですし学士(経営)を目指そうと思ったのだが、自分の単位を振り返ってみると、他学部履修に逃げ続けた結果ロクに経営学部の科目を履修していない。

なのでまだまだいっぱい経営学の単位を履修する必要性があるのだが、放送大学のシラバスを眺めても、その気は起きない。「マーケティング論」「ファイナンス入門」はあ……。ここでようやく気がついた。「ああ、僕は経営学が好きではなかったのだな(;_;)」

非常残酷人間

非常残酷人間

非常残酷人間

非常残酷人間

非公開: 僕が神戸大学経営学部を中退する7つの理由

非公開: 僕が神戸大学経営学部を中退する7つの理由

非公開: 【10月】フリートーク 〜メンタル激変、大学休学・中退をほぼ決断した月〜

非公開: 【10月】フリートーク 〜メンタル激変、大学休学・中退をほぼ決断した月〜

発達障害(ADHD)大学生(2浪・4年生)の僕、大学を中退する模様

発達障害(ADHD)大学生(2浪・4年生)の僕、大学を中退する模様

放送大学のここがすごい!!通信制大学マニアの僕が調べてみた!!

放送大学のここがすごい!!通信制大学マニアの僕が調べてみた!!

どの大学で単位を取得する?

どの大学で単位を取得するかについて。

学位授与機構的にはどこの大学で単位を取得してもいいわけですが、私は私の学びたい学問と最も合っているため、放送大学を本線で考えています。費用面でも放送大学は優れています。

【通信制大学】「サイバー大学」はヤバくない!!調べてみた!

【通信制大学】「サイバー大学」はヤバくない!!調べてみた!

学位授与機構と高卒認定試験との共通点と違い

非常残酷人間

非常残酷人間

受験資格

高認試験は大学の、学位授与機構は大学院の受験資格になります。

基本的にこれが主な用途と言えるのでは無いでしょうか。

「卒業」にはならない

両者とも、試験に合格しても「卒業」という扱いにはなりません。

つまり、最終学歴のくくりとしてはそれぞれ「中卒」「高卒」という扱いを受ける可能性はあります。

後述しますがこんなの取るに足らない事でありますけど。

知名度

高卒認定試験は割とポピュラーですが学位授与機構はものすごく知名度が低いです。

高認試験のキャリアを持つ方はいちいち説明する手間や知名度不足による不利を招かないメリットがあります。

高認試験合格者が割と高卒扱いをうけられる一方で、機構学士の芳しい話を聞かないのはこれが大きい気がします。

学位の授与

正真正銘の「学士」という学位が与えられるという点で、学位授与機構は高認試験よりも「格上」の「資格」と言えるかもしれません。

高認試験では残念ながら学位の授与がありません。

結論

細かい違いはありますが、

非常残酷人間

非常残酷人間

と、言えるのでは無いでしょうか。

というか僕もそうやって説明するつもりです。

高認試験の知名度を借用します。

学位授与機構で学士を得ても、「大卒」資格を満たせないのか?

ところで、ネットを見ていると

「学位授与機構で学士の資格をとっても、それは大学卒業とは違う。学士有資格者ではあるが、卒業者ではない。新卒採用や大卒枠には応募できない……かも。」

といった記述が散見できました。

機構学士=大卒・卒業は成立します。

成立します。

個人的にはどう考えても直感でパッと機構学士=大卒・卒業だということを感じたので、あまりにもバカらしく一蹴して考えるまでもなかった。しかし一応論破しておこう。

つまり、新卒や大卒以上の求人には、学位授与機構で学士を取得した「機構学士」が申し込むことはできないと。

しかし

はあああアアアアアアアアアアァアああああああああああ!!!!

非常残酷人間

非常残酷人間

大卒なのはもう当たり前なんですが!124単位取得して学修の成果(事実上の卒論)まで提出した学位授与機構経由者が……!

大学卒業ではないだと!ぁぁぁぁああ!!

いや…

どう考えても普通は学士=大学卒業なんですよ。

言葉遊びの上ではどうか知らんが通常は学士と大卒は必要十分条件なんだよ!つまり学位授与機構で学士を取得すれば大学を卒業したも全く同じなんですよ!!!!!

だってそうでしょう。「実質で考えると」

- 124単位以上を取得した→学士を取得した:真

- 124単位以上を取得した→大学を卒業した:真

ですよね。大学を卒業するのも、学士を取得するのも、どちらも基本的に「124単位」を取得していなければ不可能ですから。

仮に「123単位以下」ならそれは偽になりますから。

同時に

- 学士を取得した→124単位以上を取得した:真

- 大学を卒業した →124単位以上を取得した:真

も、成立しますね。大学の卒業要件と、学位授与機構の規定から明らかです。

ここまでは明白。

そして、

これから何が言えるかわかりますか?????

非常残酷人間

非常残酷人間

- 学士を取得した→大学を卒業した:真

- 大学を卒業した→学士を取得した:真

つまり、

「大学を卒業した」=「(学位授与機構で)学士を取得した」

非常残酷人間

非常残酷人間

な、なんだってー

まあこう書くとまつろわぬ民たちが、「いや待て!お前卒業してないだろwなんで気がついたら卒業したことになってんだwなめとんのかww」「1つの大学で124単位を取得するのが『卒業』の要件だろ 詭弁使ってんじゃない!!(怒)」とか言い出すかもしれない。

だがちょっと待ってほしい。

その「卒業」とやらにどの程度価値があるのですか?

説明してくれませんか?

てか、そもそもなんですが「卒業」ってなんだよ。(哲学)

その「卒業」とかいう「情緒」にはなんの意味があるのですか。ぼくの学位授与機構の学士(社会科学)(予定)をバカにする者には、たとえそれが面接官であれ徹底的に問い詰めたい。

「卒業」なんてのは情緒。情緒情緒情緒。超情緒。

はいファイナリアリスティクエクストリームウルトラパーフェクト論破。

閑話休題。

まあそれでも頭の固い企業だとどうかはわかりませんが。

いやでも……まず、学位授与機構の事実上の仲間である高卒認定試験だって大学進学が前提とは言え、受かっていれば基本的に高卒みたいなものだし、名目はともかく高卒と高認は実質も運用上も体感的も差がないでしょうよ😠

それにね…思うんですよ。きっと、

きちんと事情を説明し、学位授与機構のなんたるかをわからせれば間違いなく問題はない……(はず……)。

いや、何をおっしゃいますかそんな謙虚な。制度を知らない人事には私が直談判する。

(まあ、こんな説明を頭の固い人事にして、「そうか、機構学士は大卒と一緒だな!」みたいに評価されるとは思えない。多分この話を突っ込んでしだした時点でその会社とは縁がなさそうなきがする(;_;))

これはひとえに学位授与機構があまりにも無名すぎるが故に生じる問題だと思う。 情報に強い?僕ですら2018年10月にやっとで存在を認知した制度だからだ。

皆に思い知らせてあげますよ。私は必ず来年働きながらどこかの通信制大学できっちり残る30単位程度を取得し、学習の成果(卒論)もパスする。

そして学位授与機構の認定「学士」で、21卒就活市場で+4就活生として暴れまわる。

問題点

ただし、実際就活サイトだと「学位授与機構」という枠はまず存在しない。私も色々就活サイトを利用しているのですが。

なので、最後に学んだ大学を「卒業」と詐称するわけにもいかず、正確に申告しようとするとどうしても「高卒」になってしまうかも。

ただ、「その他の大学」という項目が存在する場合、それを選んでも間違いでは無いし、その選択で大卒扱いされても問題無い気もする。

まとめ

非常残酷人間

非常残酷人間

機構学士「大学に4年間通い、124単位を取得し、学修の成果を提出し小論文試験に合格した。」

大卒「1つの大学に4年間通い、124単位を取得した。」

突き詰めると、機構学士と大卒の違いはこの1点のみになるんですよ。(細かい条件は面倒なので省きます)

それで僕は言いたい。この違いがそんなに大きいものか?と。

本質的に機構学士も大卒も違いは無い・・・!!

そう言い切っていいと思います。

僕は少なくとも就活面接でそれを宣言します。

兄さん、あまり機構学士を舐めるなや。

ただただ高卒認定試験に比べてあまりにも学位授与機構の知名度が低すぎる。それだけです。堂々としていればいい!!

そう思います。

めう人間

めう人間

学位授与機構からのお言葉をご覧ください

めう人間

めう人間

したがって、機構で「学士」の学位を取得する ことは、そのプロセスからも大学を卒業したこと と実質的に同じであるといえます。大学改革支援・学位授与機構

関連記事

学歴の記事

・学歴としての大学中退→通信制大学卒業

【大卒】通信制大学卒業という学歴

【大卒】通信制大学卒業という学歴

通信制大学の学歴としての考察ですが、学位授与機構にも応用できると思います。

大学中退についての記事

・慶應医学部中退ブログの感想

慶應医学部中退ブログを読んだ感想

慶應医学部中退ブログを読んだ感想

・【経験談】大学中退は絶対後悔するから卒業したほうがいい

【経験談】大学中退は絶対後悔するから卒業したほうがいい

【経験談】大学中退は絶対後悔するから卒業したほうがいい

・似たようなことを言っている記事

大学中退をした僕が言う。大学卒業はするべき

大学中退をした僕が言う。大学卒業はするべき

・中退した大学に再入学したよ記事

中退した大学に再入学しました。

中退した大学に再入学しました。

通信制大学についての記事

・放送大学のここがすごい!

放送大学のここがすごい!!通信制大学マニアの僕が調べてみた!!

放送大学のここがすごい!!通信制大学マニアの僕が調べてみた!!

・サイバー大学のここがすごい!

【通信制大学】「サイバー大学」はヤバくない!!調べてみた!

【通信制大学】「サイバー大学」はヤバくない!!調べてみた!

筆者の経験談

・二浪三留で大学を卒業できることが決まりました。

二浪三留で大学を卒業できることが決まりました。

二浪三留で大学を卒業できることが決まりました。

関連サイト

参考 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構

放送大学もこの制度を活用して、学士の取得を推進しているフシがありますね。

放送大学と学位授与機構は相性がいいです。

参考 放送大学を利用して 大学改革支援・学位授与機構で 学士の学位取得をめざす方へ放送大学を利用して 大学改革支援・学位授与機構で 学士の学位取得をめざす方へ

大学ごとに教育方針、それに準じたカリキュラムがあるので、一つの大学を卒業することはその大学の教育を一貫して受けたということになるので、一応価値はあるんですよ。それに非常さんの場合、そこへ至る経緯がマイナスであるわけだし、まだ退学していない今時点では、学位授与機構に頼るのが良い手とは限らないと思いますよ。

大学を中退したものですが、4年間在籍して中退したので110単位ぐらい取得してます。

124単位までもうちょっとなので学士取ってみたいです。

貴重な情報ありがとうございました。

タカさん、コメントありがとうございます!

応援してます!これまでの110単位の「学習の成果」は「学修成果」を通して「学士」という形になります。無駄じゃないんです!

学位授与機構の学士=大卒資格って事で、いいと思うけどなぁ

じゃないと、学位授与機構で学士を取得する大学校(防衛大学校、気象大学校)や高専専攻科が大卒扱いされない事になっちゃうし

うむ。ただ、現実問題として学位授与機構は知名度がめちゃくちゃ低いから、それを生かすには知らない人を「納得」させる力がいりますね。

めうにんげん